Ⅱ 『アナキズム入門』勉強会① ―プルードン、バクーニン、クロポトキンー

森さんの畑でとれたパクチーを食べながら。

——そんな『アナキズム入門』の内容にそろそろ入っていこうと思うのですが、そもそもこの本を書こうと思い立った動機は何だったんですか?

森 この本はなんで書いたのかというと「ないよりはあったほうがいいから」というのがその理由です。あとは、この当時年収が40万から60万を行き来していたので、生活費を稼ぐためというのがあります。もう一つは最初の理由と関連するんですけれど、ヨーロッパのアナキズム入門書というのがある時期からなかなか手に入らなかったという事情があって。70〜90年代までは古本などで手に入っていたのだけどだんだんなくなってきた。これは由々しき事である、ということで書きました。あと、アナキズムのある種の重要性を生活の中でひしひしと感じたからということで、「アナキズムなるものはいかなるものなのか?」「はじまりのアナキストたちはなにをしていたのか?」ということを、僕自身のきっかけでもあるし共有できたほうがいいなということで書いていったというのが最初のそもそもの動機ですね。

——この中では5人のアナキストを扱われてますね。

森 プルードンとバクーニンと、えー、あと誰だっけ? もう忘れちゃった(笑)。あ、クロポトキンと、ルクリュと、マフノについて。五人の思想家というか活動家について書きましたね。この五人を選んだのはすごく恣意的ではあります。恣意的ではあるんですけれども、ある程度有名どころを押さえたところで、アナキズムなるものを展開した人たちというのを紹介するのは重要ではないかという見立てのもとで書いたというのがあります。

で、今、正直言っちゃうと、ルクリュとマフノ以外は全然好きじゃないです(笑)。

——ぶっちゃけ(笑)。

森 プルードンもバクーニンもクロポトキンも全然好きじゃないです。なんか、まぁ、おもしろいこと言ってるし、お勉強っぽいこといってるから書いてったらいいんじゃないかと思って書きました。

——ではまずは、そんなにお好きでないプルードンについてですが。

森 プルードンで有名なのは「所有、それは盗奪だ!」という言葉ですね。所有(仏: propriété 英:property)についての考え方を盗みであると考えている。それには前提というのがあって、当時貴族だとか金持ちがいたわけですよ。金持ちというのは「持つもの」、我々民衆は基本的には「持たざるもの」。持ってる奴らというのは我々から税金からなんなりを吸い上げて持っているだけでしょ、ということで、所有している奴らは我々から盗んだものでなりたっているんだ、というふうな前提があります。

ただプルードンもバカではないので、所有に関してはいくつか仕分けをしています。まずは私的所有ですね、それから公的所有、それから個人的保有。この個人的保有は他と違って、プルードンは保有=ポゼッションという概念を言うんですね。で、所詮我々が持ってるって言ったって、そんなもの国家のレベルの財産と比べたらたいしたことないんで、保有というものを認めた上で社会というものを作っていこうね、と。だから国家だとか貴族にとらわれない社会のあり方はないのかということで「所有、それは盗奪だ!」ということを言っていて、そういう社会をどうやって作っていくのかということで経済的・政治的な側面から議論を展開していったというのがプルードンです。

あとプルードンの概念で面白いのはアンチノミーというのがあって(僕は全然好きじゃないんですけど)、要するに「勧善懲悪の世界なんてないでしょ」と。矛盾をかかえたままより良い方へちょっとずつちょっとずつ前進していくというのがこの社会のあり方だ、というのがアンチノミーという考え方です。これは『貧困の哲学』という本の中でメインの話になっていますね。僕もこの本の中で書いたと思うんですが、忘れたので次いきましょう(笑)。

——二人目は奇人バクーニンですね。

森 間抜けなのか天才なのか、ドゥルーズでいったら「概念的人物」じゃないですけれども、人間として面白いんです。面白話が多すぎる人物で、手紙に解読書と暗号表をいっしょにいれて出しちゃうとか、

亡命してスイスに入るときも、彼はピューリタンの格好をして入ったんですけど、そもそもスイスにピューリタンいないですからね(笑)。しかも彼デカイし。彼は間抜けというか愛すべき人物像というか、いろんな逸話があります。突出して変な人だった。

でも、バクーニンというのは人物的に際立っているがゆえにアナキズムの歴史の中で描かれているんですが、実際には一部を担っているだけで、たとえば松山大学の渡辺孝次さんという先生が『時計職人とマルクス』(同文舘出版)というすごく良い本を書いていて、この本ではスイスのジュラという地域の、ジュラ連合という労働組合の人たちの運動についてずっと書かれていて、その中の一部分としてバクーニンがいるだけで、本当はギョームとかルクリュとかもいるんです。

バクーニンを前面に出してマルクスを敵にして「バクーニン対マルクス」とするのは、まあ、わかりやすいんですよ。一応僕の本は「入門」なので、そういう仕方で腑分けをしていって書いたというのはあります。

けど渡辺さんのこの本に関して言うと、やっぱり「バクーニン対マルクス」ではなく、「ジュラ連合対マルクス」という観点してまとめている本でわかりやすいです。地域の連合とマルクスの独りよがりという点から見ると、マルクスが自分の権力欲のためにやっていたんだということが、もう少し僕の本よりわかりやすく書かれている感じはします。

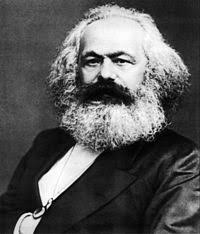

——バクーニンの章ではマルクスが悪役として扱われていますね。この章に限らず本書全体を通じて、アナキストたちの「VSマルクス史」としても読めるかと思うのですが、森さん自身はマルクスをどう捉えてらっしゃるんですか?

←悪役マルクス

←悪役マルクス

森 基本的には「バクーニン対マルクス」みたいにまとめていったほうがアナキズムそのものがわかりやすいかな、というのでまとめたところはあります。でもマルクスに関しても、細かくみたら必ずしもそうではない部分もある。まあ、性格は悪いんですけれどね。マルクスってうちの子供みたいで、「(自分を)見て!見て!」みたいなところはあるんです。ただ、マルクスのなかにももちろんアナキズム的なものはあるし、レーニンもそうなんですけれど、必ずしもざくっと切れるわけではない。ただ入門なので、そのように切り分けていったという部分はあります。

マルクスも厳密に言うと国家主義だけに囚われない部分もあるんですが、この本の中では国家集権主義・中央集権主義という立場と、バクーニンの連合主義・集産主義(コレクティビズム)という反国家でいろんな地域とか職業の連合体によって世界を作っていこうとする考え方とが対立していて、当時はバクーニン的なもののほうがイケイケだったんですよね。

——ジュラ連合がまさにそうだと思いますが、この本の中で何度も出ているスイスという地理の特殊性も気になりました。スイスだからこそという何かがあるんでしょうか?

森 スイスという国にはいろんな地域があって、その地域の思惑とかもある中で、ドイツに攻められないようにするにはどうするかと同盟を組んだりしてドイツを追い出していった経緯がある。地域ごとに言語も違うんです。同じドイツ語でもフランス語でもいろんな方言がある。それから地域ごとに職能もある。牧畜だったり、羊育てたり、林業だったり、ジュラで言えば時計職人とか。そういう職業ごとに強い地域というのがあって、それごとに独立していて、それらが合体したときに一応スイスっていう名前はとったんだけど、でもそれぞれのカントン(州・準州)ごとに憲法があるんですね。いまだに地方分権主義というのが強い。中央集権主義的な国家なるものとは別のあり方というのを常にすでに実践していたのがスイスだったわけです。

そういったところからバクーニンとかジュラ連合の人たちはやってきたというのがあって、マルクスは彼らを敵に回したときに中央集権主義を出したんです。するとやっぱバクーニンやジュラ連合的なものとは相対化される。ジュラ連合的な人たちがアナキズム的なものとしてみれる。

ジュラ連合の職人たちというのは、自分たちのつくる時計とかつくるものに国家が勝手に関税をかけることに「ふざけんな」と言ってたわけです。自分たちのつくるものの質というのは保った上で貿易の商売していきたいから、関税なんて余計な御世話だとずっとはねのけてきた経緯があって、これはほんと数百年彼らが培ってきたものです。その地域の特殊性というのはあるかもしれないし、ある種アナキズムなるものがヨーロッパで生まれたというのはある気がします。

その一方で、アナキズムというのは中世・近代とかヨーロッパ云々とかいったことと関係なく、実はもっと昔からあったんじゃないの?というのが、グレーバーさんとかの見立てでもあるんですけれども、個人的にはそういったところを探りたいと思っています。

←デヴィッド・グレーバーさん

←デヴィッド・グレーバーさん

——三人目は聖人クロポトキンですね。

森 クロポトキンは非常にお上品な感じで、文章も美しいし読みやすい。読みやすいからというのもあるんですけれど、日本にアナキズム・無政府主義というのが入ってきたときのもともとにあるのがクロポトキンであるというのは、まあ、そうでしょうね。金子文子だろうが、大杉栄だろうが、辻潤だろうが「みんな読んだ?」「まだ読んでないの?」みたいな感じの空気はあったんでしょう。嫌な感じですね(笑)。僕、その当時いたらアナキストになってないかもしれない。

——クロポトキンが他のアナキストたちと違っているのはどういうところなのでしょうか?

森 僕はクロポトキンにはバクーニンとは違う仕方でいいなと思うところがあって、バクーニンは結構コレクティビズム(集産主義:collectivism)ということをいっていて、一方クロポトキンはコミュニズム(共産主義:communism)ということをいっている。この違いは何かというかというと、バクーニンは、「仕事上はみんな一緒に運動しますよ、ただ日常生活においてはもう関係ありませんよ」ということ。一方、クロポトキンというのは、「仕事だろうが日常生活だろうが、コミュニスティックに生きていったほうがいいでしょ」と。つまり生そのものがコミュニズムとして生きていったほうがいいじゃん、ということを言っていたんですね。

実際に、これは人物像的な差異もあるんですけれど、バクーニンとかは実人生上では全然共産主義的な人ではなくて、「相続税反対!」とか言ってるくせに人の遺産食いつぶして飯食ってたし(笑)、「みんな仕事はコミュニスティックにやるべきだ」といってたのに彼自身はほとんど仕事していないし、ま、口だけの人だったんですね。理念先行というか。それが必ずしも悪いとは言わないですが。

一方でクロポトキンは、「実生活でもやってみたほうがもっと面白いんじゃないの? なぜならば、ジュラ連合の人たちがそれやってるからね」という立場だった。だから、ジュラ連合の影響をもっと受けていたのはクロポトキンだったりルクリュであった。そうした中でクロポトキンはもともと地理学とか生物学、物理学にも造詣が深かったので、相互扶助(mutual aid)という概念を出した。この相互扶助というのも実はダーウィンが言っていた概念なんですけれども、その概念を使ってクロポトキンなりに歴史を紐解き「みんなこうやって生きていたんでしょ」ということを言った。

——本書の中にも書かれていましたがダーウィニズムとの結びつきは意外でした。

森 当時、通俗的なダーウィニズムというのが人口に膾炙していて、それは何かと言うと、弱肉強食というか、「強いものが勝って弱いものが負けるでしょ」というもの。でもそれは嘘で、クロポトキンは通俗的なダーウィニズムというものを批判し、本来のダーウィニズムとはこういうものだよね、と言っていった。つまり「相互扶助するからこそ進化するんだ」ということをダーヴィンに即して言っていったんだというのはありますね。ただ今見ると無理あるよね、という議論はあります。でも、まあ、19世紀末だし。

あと、今見ると無理あるという点で、クロポトキンは科学に対して全面的な信頼を置くんですね。「科学が進歩していけばいくほど、この世界はアナキズム的になるんだ」と。

——科学に関しては森さん自身はどうお考えですか? クロポトキンのように思われますか?

森 そういうふうに見れなくはないけれどね、僕は両義的な気持ちがあります。たとえばドゥルーズとかだと、科学を徹底させれば科学が勝手に瓦解するんだ、というハイパーモダニズムみたいなところもあるんだけど、でも、科学についてはわかんないっす。専門家じゃないからね。まあ、これは19世紀末なので、今とはだいぶ科学の状況が違うので、クロポトキン的なものを現代で蘇らせたときにどうなるかはわからない。

ただ、科学を嫌がらずに勉強してみてもいいのでは、とは思っています。僕はホワイトヘッドを研究するにあたって中2の所くらいから数学を勉強し直したんです。でも、みんなビビってるだけで、2年くらい勉強すれば何でも数式みれば何やってるかわかるようにはなる。けど、愛がないと無理ですね。ま、やりたい人はやったらいい。物理だったら「超ひも(超弦理論)」とかがあるし、数学だったら「圏論」とか、数学とか物理学のもっている夢を追うというか、やっていくことそのものは楽しいです。哲学的にも見るべきところはあるかもしれない。しかし必ずしも科学を徹底すれば社会はよくなるのかというとそれはわからないです。

←超ひも

←超ひも

——クロポトキンの相互扶助の理念は、現代に敷衍させることができるでしょうか?

森 相互扶助というのは身近にあるものなんじゃないの?と思うんです。でも、僕にとって「東京なるもの」には相互扶助はないもので、僕の主観でしかないんだけれど、田舎というか、地球と共存している感覚があると相互扶助で生きている感覚はある気がする。

僕、中高生のとき、貧血でしょっちゅう電車で倒れたりしていたんです。栗原さんも殴られたとか書いてましたけど、「助けてください」って言っても誰も助けてくれない。「東京fuckだぜ」というのがあった。

ただ、東京を一歩出てみるとそんなことはなくて、「助けてください」とかいったら、「どうした」ってうざいくらい助けてくれたりとかするんだけど、それは個人的な感想なので東京を一般化するつもりはないけれど、東京には人が倒れても助けないという側面がないわけではないのかなという気がします。

——都市での実践はなかなかむずかしいのでしょうか? たとえばレベッカ・ソルニットは『災害ユートピア』の中で、9・11やニューオリンズのハリケーンなどをアメリカで起こった歴史上のいくつかの事件・災害を例に挙げながら、その直後の非日常的な状況のなかで自然と相互扶助的な共同体が生まれてくることについて論じていたと思います。そういったことはこの東京でも起こりうると思われますか?

森 レベッカ・ソルニットが『災害ユートピア』で挙げていた例というのは、94年のニューヨーク大停電のときにもたしかに窃盗とかあった、そりゃ一部はありますけど、ほとんどはみんな助け合った。キャンドル持ち出して、自分たちの店から食い物もっていって、「これ食えば?」ってやっていた。で、9・11のときもどうだったかというと、結構みんなやっていた。

じゃあ日本はどうかというと、卑近な例だと、3・11の時は僕いなかったんですけれど、熊本地震のときは、みんなほとんど暴れるようなことはなくて助け合ってどうにかしようとしてたしね。学生達に聞いて面白かったのは「(地震が起きて)やっと先生の言ってる意味わかりました。自衛隊も安倍も来ねえ」と。「だろ? 来るわけないんだ」と。僕、授業とかで「あんな奴らが君らのことを助けるなんて間違いだ」とずっと言ってたんですが、それがやっと実感できたという。悲しいことにそういう悲劇が起こったことによってわかることもある。自民党の人たちが東北とかで当選しなくなったというのはその影響があるのかしら、と思ったりもします。まあ、選挙行ってるだけでもうなんかヤダなみたいなところはあるんですが。

ただ東京はちょっと違うのかな。レベッカ・ソルニットが出している事例というのは大都市ニューヨークなので、その差異はあるだろうとは思います。個人的には、僕この前ニューヨークにいってみて東京より楽しかったです。これはあくまで僕の感想だけれど、東京だと妊婦さんが腹殴られたりだとか、混んでる電車にベビーカーでのるとキレるおっさんがいるとかいうことあるけど、それはおそらくニューヨークではないです。地下鉄24時間だから、ニューヨークの深夜二時にスペイン語しか喋んない子供たちが、一車両まるまる使ってスピーカーから音楽流してクラブみたいに騒いだりしてるんですけど、多くの東京の印象だと乗客って白眼視するじゃないですか、「うるさいんですが」みたいな。でもニューヨークの地下鉄に乗った限りでは、みんな「いいねー」みたいな顔してるんですね。だから「なんて自由なんだ!」という印象はあります。子供が深夜二時にいるというのがまず許されてるしね。

僕、今日も新幹線に乗ってて、うちの子供が騒いでるとうしろのほうでババアが睨んでるんですね。そういうのはすっげー腹立つんです。「子供うるさいのは当たり前だろ」って。ニューヨーク行った限りでは、ぼくの瑣末な経験の限りはですが、そんなやつはひとりもいなかった。ただこれは個人的な感想なので一般化はできないです。

(つづく →)