黒田硫黄「わたしのせんせい」

ぷらぷら読書会記録 2017年6月 ①黒田硫黄「わたしのせんせい」

黒田硫黄のスピード感

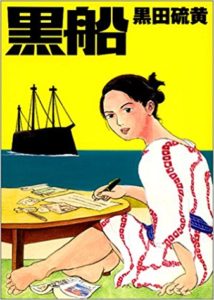

発表者は漫画研究者で猫に似ている猫石くん、ということで、今回の課題本は漫画です、黒田硫黄「わたしのせんせい」(『黒船』Cue Comics)。

やめるやめる詐欺をなかなかやめない宮崎駿も激押しの黒田硫黄ですが、黒田硫黄は以前、ぷらぷらの小説技術ゼミで「あさがお」「西遊記を読む」(どちらも『大王』収録)を読みまして大好評。今回の「わたしのせんせい」は、女子高生と高校教師(せんせい)との恋愛話かと思いきや、だんだん冷めてきたっぽいせんせいが「俺は宇宙人なんだ」とかいいはじめ、何言ってんだ、バカか、と思ってナメてたらマジで宇宙人だった、という予想外の展開に裏切られつつ、でもなんだかんだいって面白かった、との声が高い短編作品でした。

登場人物がかなり多くて政治の話が絡んでくるのでややこしくなるのですが整頓すると、

- 鈴木加油:高校生。せんせいと付き合っている。

- イトー:加油と同じ学校に通っている高校生。鈴木家とイトー家は政敵。

- せんせい(野川):高校教師。のちに細胞を金属元素で置換される。宇宙へ。

- イトー(父):現職町長。ゴミ山放置で非難を浴び、降ろされそうになる。

- 鈴木(父):県庁職員。町長選を狙っている。

- 吉村:県会議員。

といったところになります。

メインは加油、イトー、せんせいの3人。

加油、という名前は文字どおり「給油する」という意味のほか、中国語では「がんばる・体当たりする・踏ん張る」といった意味もあるそうです。自転車を踏ん張ってこいでいるということのほか、実際に作品中で、ゴミ山に油をまいて燃やそうとすることからもこの名前が選ばれたのではないかと。

「花を摘んでて遅れました」

と言って花をせんせいに手渡し見上げる加油のアップから始まり、彼女が自転車で坂をのぼるシーンは手塚治虫の『新宝島』をホーフツとさせる。

しょっぱなからしょっちゅう時間が飛ぶし、加油とせんせいの関係といった説明を省いてぐんぐん話が進んでいきます。

この疾走感は、読者がページをめくることを念頭に入れて描かれていることから生じているそうな。人が増えると文字も増えてごちゃごちゃするのだけれども、吹き出しがコマからはみ出ているだとか、ページをめくることを急かすかのような描かれ方をしていたり、読者がページをめくる方向と進行方向を一致させたりして、作品のスピードを加速させているそうです。ふむふむ。

けれども、途中、せんせいが来歴を語るシーンで時間が減速します。(ここでせんせいがぶち抜きになっているのは見る人が見れば萩尾望都だとピンとくるそうで。)それまでの速い時間の流れが、宙に浮かされる視線とともに遮断され、主人公の混乱が読者にも伝わるんだそうです。ふむふむふむ。

止まらない上下関係

作品の中では「上下」というものが様々な形で現れます。

せんせいと生徒という関係にしろ、娘と父親という関係にしろ。そしてそれは、見下ろす/見上げる構図となって繰り返し表象され続けます。

「上から神様みたいに見てたいんでしょ」(p38)

「みんな見てたんだ上から」(p41)

「先生はそうやって」「上から見ていたいのね!」(p49)

これらはすべて加油のセリフですが、加油を見下ろすせんせいや父親にも上の存在が描かれています。町長となろうとする父には県長という存在があり、せんせいの上には(2つの目のようにみえる2つの丸い窓から見下ろす)宇宙人の存在がある。そして「町の上は県 県の上は国って操って」(p57)というイトーのセリフどおり、それらの上にはまだ上がいて、見下ろす/見上げる関係は限りなく続いていることが示唆されている。

それらのヒエラルキーの底辺に位置しているのが加油。加油の移動手段は自転車であり、それはせんせいや県長の使用する自動車、自動車を壊す宇宙船の図式の中でも最弱のものです。しょせん自転車。弱い弱い。

底辺にいる加油はそれでもなんとか抗おうとします。

「私はね! 先生と一緒にいたいのそんだけ」

「引きずりおろせないなら」「先生んとこいく」(p49-50)

加油は基本的に「のぼろうとする者」であり、冒頭では坂をのぼり、家の中では階段をのぼります。加えて、加油という名前や、感情の激しやすい性格、ゴミに油をかけて火をつける行動から加油には「火」の性質が与えられているんだろーかと思うのですが、火というものも上へのぼるものであり、加油の燃やしたゴミ山からは煙がたちのぼることからも、加油の「上へ!」性が示されている。

けれどもそんな簡単に上にいけるわけはない! 彼女は「私たちが自分で決めたことなんてなんにもな」(p45)と父に言いかけて追い出されます。その閉塞感は、家の扉や、学校の屋上の柵、加油の着ているボーダー柄の服などにも表されています。

そういった閉じ込める「柵」の表象と対になっているものが「道」の表象ではないか、と。

せんせいは、まだ若い加油に、進路や将来のことをたびたび口にし、未来のない自分とは違うのだと教え諭します。加油は反抗しますが、それは二人の使う乗り物からも明らか。自動車が壊された先生は、必然的に道を失い宇宙に帰るしかなくなりますが、自転車を交換し、さらには新しい自転車を手にいれる加油は、自分で道を進み続けることできる。

作品のラストシーンは、思い切り体重をかけながら自転車をこぐ加油の姿。冒頭、車で道を走っていくせんせいと、同じ構図の道で自転車をこいで走ってゆく加油。道を閉ざされたせんせいと、道が開かれている加油と読めるのか、それとも、加油もせんせいの反復に過ぎないのか。加油は空を見上げて、答えは開かれたまま物語は終わります。

曇天。

右ページ右上は俺がやるから空けておけ

また、自転車は単なる移動手段としての枠を超えているという意見もありました。自転車は加油の感情の表れとともにあるのではないか、と。たしかに、加油がせんせいから別れ話を告げられている時に、雨に打たれる自転車がさりげなく描写されています。

そういうさりげなく悲しいシーンもあるんですが、全然ウェットじゃないんですよね。と、いうのも決めゼリフを小さいコマにしたり、どうでもいいセリフで大きなコマを使ったりするからか、感傷的な絵にならない。ドライ。

加油が火をつける時にせんせいがいうのが「八百屋お七か おまえは!」って。大事な時に言うセリフかお前。っていうか宇宙人なのによくそんなの知ってんなお前。

あといくつか挙がった点。

加油は自転車をこぎながら歌をうたっているんですが、それは細野晴臣作詞作曲の「終りの季節」で、「窓から 招き入れると」というのは窓からみえるせんせい、「終りの季節」とは、加油とせんせいの関係のことにもなっているようです。

作品の中で、加油の表情がくるくると変わる、との指摘もでました。言われてみれば冒頭の加油は高校生にはみえない。超幼くみえる。けれども(おそらくカーセックスをした後)パンツを履いている加油は艶っぽくみえますね。

あと、細かいところだと、手を引っ張ったり、転んだり、と同じモチーフが反復されています。「汚いぞ」というイトーのセリフは、コマの位置まで同じ。右ページ右上は「イトー」の独壇場!

★黒田硫黄あるある★

・コマが詰まってる。字が多い。

・加油が足をくじくシーンなど、いきなりコマが縦になったりする。

・セリフ使いがおかしい。たとえば「俺はさ 居づらくなるよ かもなあ」とか。

・好きな人物が遠くに行ってしまう、という話は黒田硫黄作品に多いそうです。

・黒田硫黄の描く女の子ってほんとかわいいよね。

・前回やった伊藤重夫の「踊るミシン」の女の子もかわいかったよね。

・そういう漫画の女の子たちのかわいさというのは、彼女たちが「動こう」としているから、じゃない?

・ってかゴミの中に人っぽいのいない?

・ってかこれ、ウルトラマンじゃない?

・あーお腹減った。ジョナサンいこ。

・ジョナサンいこ。

などなど、雨の中、初参加の方も加え、とても充実した読書会となりました。ではでは。

(文責 深沢レナ)